大美平潭丨作家周而兴:乡秋月明

2024-09-15 16:49:16 来源:平潭网 作者:周而兴乡秋月明

城里的月亮,渐渐爬上高大的榕树,透过树梢在西湖栈道上洒下斑驳的清辉,抬头仰视渐盈的秋月,但见浮云缭绕,朦胧而美幻,撩拨我的思绪。

都说月是故乡明。早年老家平潭岛未建跨海大桥,交通不便,年少离乡的我极少回去过中秋。于是,每逢中秋时节,母亲便唠叨着盼我回家过节。前些年,随着平潭两座海峡大桥的相继建成,我不时回乡看望年迈的老母亲。大桥开通后交通十分便利,我总认为等自己退休后时间充裕,中秋节会有更多机会可以在老家过夜,于是往往当天早上回老家,傍晚即返回福州,也就未能陪同母亲共赏家乡的中秋明月。

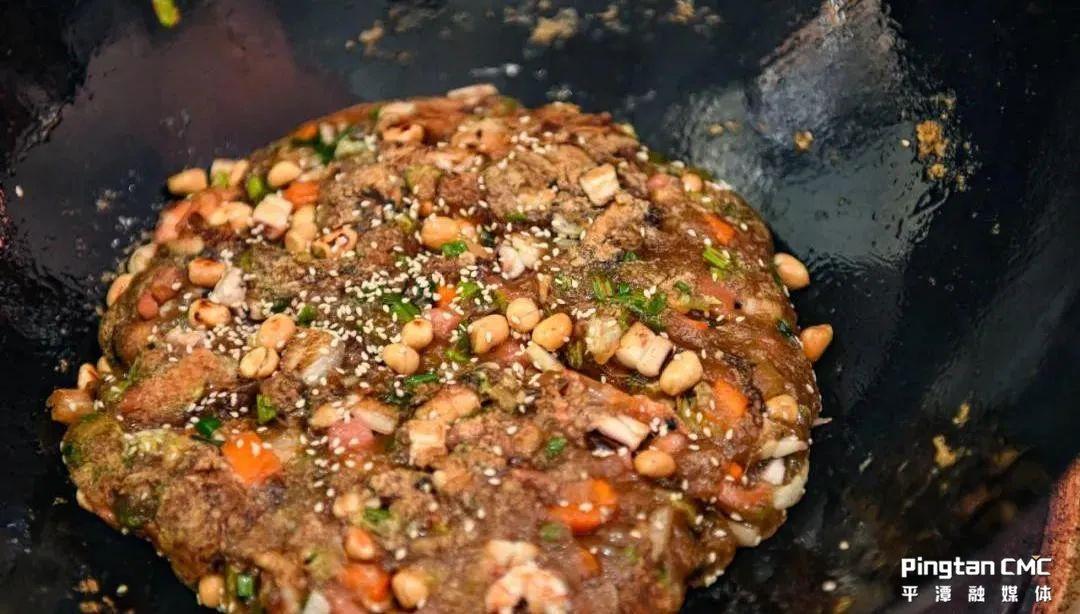

早年平潭岛物资匮乏,只有逢年过节我们才能吃到美味“佳肴”。老家的中秋节是仅次于春节的重要节日,于是,过年后我们小孩子就扳着手指期盼中秋的到来。彼时老家没有吃月饼的习俗,菜肴也比较简朴。中秋节,母亲忙碌着用地瓜为主材料烧制出“时来运转(土话咸米时)”“一团和气(地瓜粉煎炒的八珍糕)”“天长地久(地瓜饺)”等风味小吃,我们也感到十分满足。中秋全家团圆,其乐融融。

晚餐后,一轮皎洁的明月挂在石厝边的木麻黄树梢上,我们围坐在母亲的身边,或聆听她讲述“剪月华”的民间神话故事;或仰头循着她的手指,寻找苍穹星河中的那颗掌管粮食的星宿。母亲说,秋收后这颗星神负责粮食入库与出售事务,中秋时节如果他早早出现夜空中,说明他很清闲,要么是当年粮食歉收入库量少;要么就是遇上灾荒粮食被百姓抢购一空。反之,他迟迟未现身,说明粮食丰收入库繁忙;或者百姓富足,这位粮食掌管者等待购粮的百姓,所以未能脱身早早现身星空中。当然,那时我们是不愿意早早看到这颗掌管粮食的星宿出现。

夜阑人静,我一边听着母亲的讲述,一边迷迷糊糊进入梦乡。仿佛母亲蒲扇轻轻地摇晃着,摇曳了那轮明月,渐渐融入浩瀚斑斓的星河。

时节如流,岁月不居。长大后,我们兄弟姐妹大多离开家乡到外地谋生。每逢临近中秋时节,我的脑海中不禁闪现这样的画面:老家石厝旁边的小溪护堤上山菊花绽放,四周弥漫着淡雅清香。这时候的夜晚,母亲又会坐在门口,仰望着日渐盈满的朗月,絮叨散落他乡的子女们……

往昔老家中秋夜点放孔明灯的情景,也一直深深铭刻在我的脑海中。

孔明灯,又叫祈福灯。传说是唐末五代时期,一个叫莘七娘的女子随丈夫在福建打仗时发明的,当时用作军事的联络信号。由于灯笼的外形似诸葛亮戴的帽子,所以取名为孔明灯。后来沿海的乡民在中秋节点放孔明灯,多为祈福许愿之用。

中秋夜,清风朗朗,潮声哗哗,一轮明月挂在广袤的大海上空,我趁着母亲正在聚精会神地给姐妹们讲故事或拉家常,悄悄地与邻居小伙伴跑到村边长江澳的海滩上,观赏大人放飞孔明灯。

细沙洁白的海滩上,人头攒动。当孔明灯点燃后腾空而起,徐徐上升,像一颗小星星挂在宽阔无涯的江海上空,此时,星灯傍月,波光粼粼,交相辉映。我们凝望着飘摇的红色孔明灯,渐渐融入浩瀚的夜空。夜色美妙沁人心,令我流连忘返,直到深夜母亲与姐姐赶到海滩找我,才悻然而归。

秋月秋水,潮起潮落。那轮明月在光阴的长河上穿梭轮回,转眼间,我头上的青丝染上了岁月的霜白,不知不觉地步入花甲之年。中秋节年年如期而至,许多往事渐行渐远,变得模糊。然而,故乡那融融的月色,母亲那轻声细语的叨絮声,那婆娑的孔明灯影,似乎点缀定格在我的脑海里,时不时地勾起温馨的记忆。

遗憾的是,慈祥的母亲已经病逝,令我万分痛惜。

秋月如故,清朗的月光洒照湖畔,也洒照老家的石厝上。但是,石厝边再也不会有母亲婆娑的身影。我再也不能在中秋明月下,静静地聆听她讲述民间的神话故事了。

人间无常,生活充满变数。亦如天上的月亮,时而圆润、时而残缺,凡事不可完美无憾,愿心中的那轮明月常驻,且行且惜。

平潭作为一个海岛地区,其中秋节的庆祝活动自古以来就带有浓厚的海岛特色。与内地不同的是,海坛岛的中秋节除了吃月饼、赏明月,还有烧瓦塔、剪月华等习俗,寄托着人们对美好生活的向往。

烧瓦塔

烧瓦塔曾是平潭和福清中秋节最普遍的习俗。现在平潭就苍海村和任厝村两个村庄还保留着该习俗。据《任厝村志》记载,烧瓦塔的习俗相传始于元代,当时中原人民不堪忍受元朝统治阶级的残酷统治,于是相约中秋夜燃烟堆作为起义信号,此后,中秋节烧瓦塔的习俗便在民间流传开来。

每年中秋,人们聚集在村里的空旷之地,比赛看谁的瓦塔烧得旺、烧得久。烧瓦塔时,人们往熊熊燃烧的塔腹里撒盐巴,塔腹便会发出蓝色的火焰和噼噼啪啪的声响,煞是壮观。烧过的瓦塔,基本不会拆掉,留待第二年再用。平时,人们会用米汤浇灌瓦塔,瓦塔就十分坚固,台风也刮不倒。

数百年前,瓦塔上燃烧的火焰代表着叛乱平定后的喜庆。如今,苍海村等地的中秋“烧瓦塔”活动已成为村民的祈福聚会。燃烧的瓦塔寓意平安、吉祥,传递出村民们对美好生活的祝愿。

剪月华

剪月华是一个富有诗意的古早习俗。平潭民间相传,月华为月之精华,其千变万化,于八月中秋夜天门开时,从月宫下垂到人间。其形如丝,或曰如柳枝,或曰如稻穗,或曰形为人间未曾有见之物,并说得之能成“大富贵”。故而,月华代表着美好,可以实现人们的愿望。中秋之夜,老岚岛人会对着月亮剪月华,并将剪下的月华藏于米中或钱袋里,以求好运和富足。

中秋节的夜晚,一家人围坐于老石厝院子中间,古井清清亮亮的水里,也映着一轮明月。借着月光,迅速剪一段月华,用布兜好了,快速转移到屋里。剪一小段藏于米中,米吃不完;藏于钱窑中,钱用不完。这一习俗体现了人们对美好生活的渴望和向往。今年中秋,我们也可以尝试,剪一寸月华,许一个心愿。

中秋节作为中国传统的重要节日之一,在平潭同样承载着团圆、祈福的美好寓意。随着时代的发展,平潭的中秋节习俗虽然有所演变,但其中蕴含的文化内涵和人们对美好生活的向往始终未变。

作者简介

周而兴,笔名亦舟,福建省作协会员,福州市台江区作协主席团成员,《福建乡土》执行主编。著有散文集《海峡风吟》,参与编撰了《网络金融培训教材》,福建省扶贫文集《台安两地情》,台江作家文丛《历史名人与台江》等。文学作品被多种出版物收录。

最热评论